神戸層群は日本海が形成される少し前,湖沼・河川等の水域で形成された。 |

||

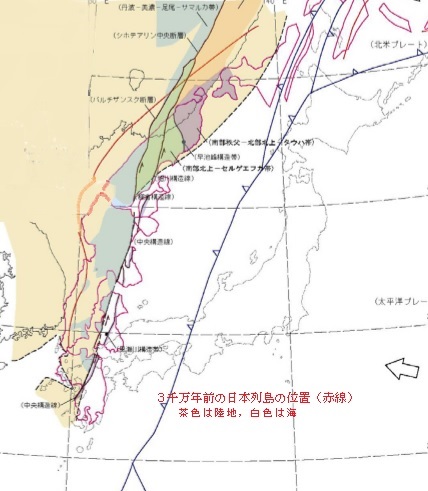

図は原子力発電環境整備機構レポート 日本列島の地質構造の変遷より一部修正して添付 |

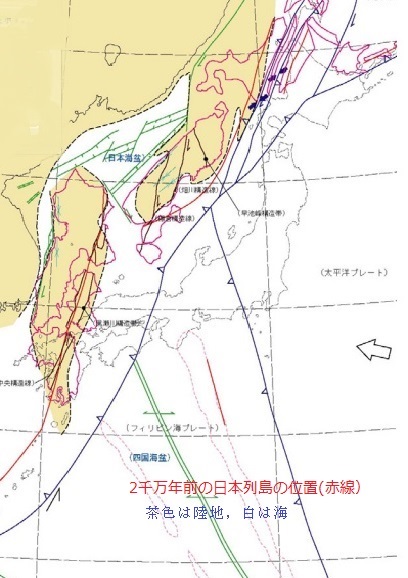

図は原子力発電環境整備機構レポート日本列島の地質構造の変遷より一部修正して添付 |

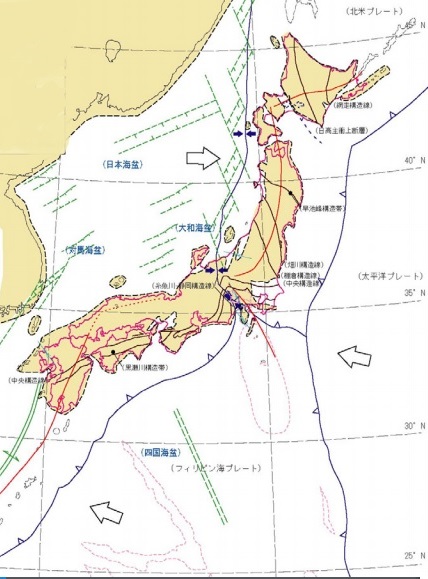

図は原子力発電環境整備機構レポート日本列島の地質構造の変遷より一部修正して添付 図は原子力発電環境整備機構レポート日本列島の地質構造の変遷より一部修正して添付 |

| 古第三紀中期以前 (3000万年前頃) | 新第三紀前期 (日本海の形成,2000万年前頃)) |

第四紀更新統中期(100万年前頃) |

| 白亜紀後期(約1億年前)から古第三紀(6600万年〜2300万年前)頃までは,日本列島の原型は朝鮮半島から沿海州付近にあり,大陸の一部をなしていました。神戸層群は最近の研究(フィッション・トラックによる年代測定 1996年 尾崎他)から古第三紀後期始新世(約3500万年前)から古第三紀前期漸新世(約3100万年前)の時代に形成されたと考えられています。まだ日本海が分離する前の日本列島の中で,神戸層群ができた当時の環境は一部が沈降して海が入り込んだり、低湿地(湖,池)になったりしている水域だったと推定できます。 この頃すでに山となっていた雌岡山、雄岡山はこの水域の島となり、丹生山、帝釈山を含む山々は低湿地(湖,池)に突き出た半島の様であったと考えられています。広大な低湿地(湖,池)の周りには植物が生い茂り、湖の西の方へ夕日が雌岡山、雄岡山をシルエットにして沈む様はこの世の楽園を思わせる時代でした。この湖には周りの川から大量の土砂が運び込まれ、近くの火山からの火山灰は絶えず湖底に堆積しました。多くの植物の葉はこの時これらの堆積物の中に閉じ込められて、現在神戸市西部の白川付近や三木市に見られる神戸層群中の植物化石になりました。 中新世中期(約1500万年前頃)には,すでに日本列島は大陸から離れていて,現在の位置とほぼ同じ場所にありました。 300万年前ごろになると今まで陸上にあり、侵食を受けていた神戸層群の大部分は再び沈降し、三木市を含む広い範囲で再び湖や浅い海の時代を迎えました。 当時の気候は大変暖かく、現在の中国南部、台湾のような亜熱帯気候であったと考えられています。湖の周りには亜熱帯性の植物の森があり、それらの葉は湖に運び込まれた大量の土砂とともに湖底の堆積物の中に埋もれました。当時のこの水域は播磨地方から大阪、阪神地方一帯に広がっていたので、古大阪湖と呼ばれ、この湖底に堆積した地層を大阪層群と呼んでいます。 その後、この地層は六甲山の隆起に伴い陸化しました。三木礫層は大阪層群の最下部層ですが、六甲変動に伴い早くから陸化したため、陸上で当時の亜熱帯性の気候の影響を強く受け、著しい風化作用を受けることになりました。そのため、三木礫層独特のクサリ礫や赤茶けた土壌になったのです。 小野市青野が原付近には非常に赤い色をしたまるで熱帯のラテライト土壌のような地層が見られます。ここの地層に含まれている礫に注目してみましょう。 強い風化作用を受けているため、非常に柔らかくボロボロになっており、見かけよりも軽いこと気づくでしょう。礫を構成する鉱物中の金属成分が雨水と化学反応を起こして抜け出てしまったからなのです。風化してこの様に柔らかくボロボロなってしまった礫をクサリ礫と呼んでいます。三木礫層の特徴は、このクサリ礫がたくさん含まれるということです。 |