![]()

地質年代 地質年代 |

|

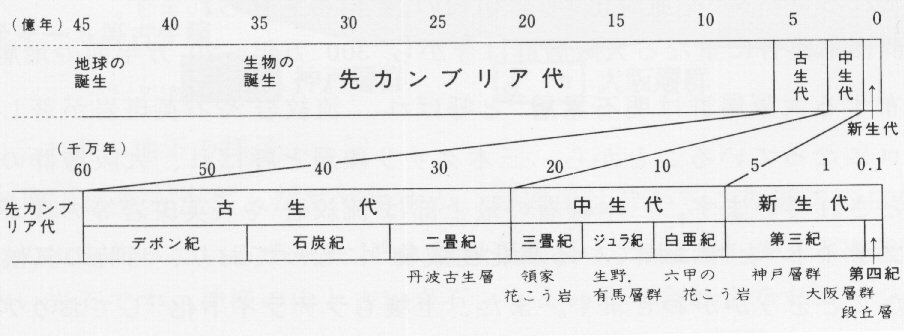

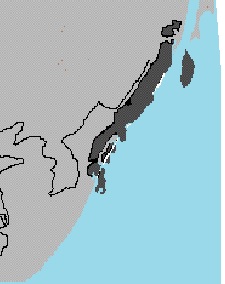

二畳紀(ペルム紀)の日本列島のある場所は大陸の縁にありました。大陸の縁の海中で日本の骨組みである古生代や中生代の地層やその後に続く火山活動により堆積物が現在の日本列島の骨組みを作っています。 その後,新生代の前半に日本海はでき始め,日本列島は大陸から離れ,長い年月をかけて現在の形を作り上げました。 |

|

三木市の南には雌岡山、雄岡山と呼ばれる山があります。特に緑が丘、自由が丘地区に住んでいる皆さんは、南の方向に2つの山が仲良く並んでいるのを知っているでしょう。雌岡山の登山口から頂上まで登ってみて下さい。遠く南の方向を望めば明石海峡大橋や播磨灘、そして南西方向には加古川が作った丘陵地や平野が広がっています。淡路島へ行く機会があったら、逆に南側から三木方面を見て下さい。明石の町の北側におわんを伏せた様な形の雌岡山、雄岡山が望めます。雌岡山、雄岡山をつくっている地層は古生代の二畳紀から中生代の三畳紀の時代、およそ3〜2億年前の海底でできた地層なのです。この時代の日本列島は現在の様な島ではなくアジア大陸東端の一部分でした(図4)。そして、古いアジア大陸の東の縁に沿った海底では、大陸の山や大地を侵食して川が運んでくる大量の土砂と当時の太平洋でできた堆積物が太平洋側から大陸方面へ付加し,堆積物は長い間の続成作用や変成作用で本列島を形づくる重要な基盤岩となっていったのです。当時この付近の海は暖かく、サンゴ礁が発達しアンモナイトや多くの貝類、魚類、放散虫などの生物が栄えていました。それらの多くは化石として地層の中に閉じ込められ、またそれらの死骸は厚く海底に堆積して石灰岩やチャートなどの固い堆積岩を形作っていきました。また、海底火山の活動も活発で、それらの噴火による火山灰や海底の地殻を破って上昇してきたマグマは海底で堆積し輝緑凝灰岩(シャールスタイン)や玄武岩となりました。 当時のアジア大陸東縁の海底には陸から運ばれてきた堆積物と海側からプレートに乗って運ばれてきた付加体が交じりあい,古生代や中生代の堆積物が時には変成作用をうけて褶曲したり,隆起したり,火山活動の結果できた地層の一部が雌岡山、雄岡山を作ったのです。 |