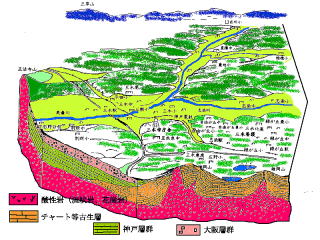

三木市近辺の地下の様子 |

| 地形のあらましのところで少しふれたように、現在の三木市のある場所の地下はほとんど大きな湖や浅い海

の底にできた堆積物からできています。 “動かぬこと大地の如し”というたとえがありますが、不動の代名詞のように呼ばれている大地も長い地球の歴史の時計で見ると、あるとき

は深い海底であり、あるときは火山灰の降りしきる陸地であったりしてきたのです。図2

に三木市の地下の様子を示しました。これを見ながら三木市の地質 のあらましをお話します。

あなたは雌岡山に登ったことがありますか。雌岡山は昔からこの近辺の信仰のシンボルでした。

この山を作っているチャートや輝緑凝灰岩、粘板岩が三木市近辺の地質の中では一番古い岩石です。 神様の山と古い岩石、うまい取り合わせですね。これらの岩石からできている地層は今から2億年以上も前にできた海洋性の堆積物で、この 地層ができた時代を古生代と呼んでいます。 雄岡山には水晶がよく出ると聞いて水晶を採りにいったことのある人もいるでしょう。また、雌岡山も雄岡山も風化して赤くなった地層が見 られます。この赤い地層ができたのは、これらの山に貫入している火成岩の活動による熱水作用が主な原因のようです。雌岡山の登山道を上 がっていくと展望台のあるところに出ます。ここには石英斑岩の貫入岩体が認められます。石英斑岩は図3の断面図からも想像できますが、 花崗岩と同じ化学成分を持つ酸性岩の一種で、斑晶の様子から半深成岩の仲間のようです。この岩石(マグマ)が貫入してきた時の火成作用 によって水晶や赤土ができたのです。石英斑岩と同じ成分の岩石で流紋岩と呼ばれている火山岩があります。流紋岩と同じ成分のマグマが火 山活動を繰り返し、その時の火砕岩や溶結凝灰岩からできている山が正法寺山です。石英斑岩や流紋岩の火山活動が激しかった時代を中生代 と呼んでいます。今から1億年ぐらい昔ですが、三木市の周辺は大変激しい火山活動の影響を受けています。 古生代の輝緑凝灰岩やチャート、粘板岩からできている古生層、流紋岩質の火砕岩からできている中生層を基盤としてそのうえに不整合に重 なっているのが神戸層群や大阪層群です。三木市付近の神戸層群は砂岩や礫岩を主とした堆積層で、神戸層群中の白川累層(神戸市北区白川 付近の神戸層群に付けられた名称)にはたくさんの植物化石があることで有名です。神戸層群は三木市においては志染町や細川町、口吉川町 に広く分布し、比較的硬い砂岩や礫岩、凝灰岩からできているかなり厚い地層です。現在の三木市、神戸市の北西部、三田市、吉川町、東条 町付近まで広がっていた古神戸湖と呼ばれている湖に堆積した地層と考えられています。今から3,200から3,700万年前ぐらい昔、この湖では次々と堆積作用 が繰りかえされ、現在の地層のもとができたのです。志染町や細川町では植物化石が多く産出しますし、樹脂のなかに密閉された昆虫 の化石等が含まれるコハクや亜炭化した植物の濃集帯も見られます。神戸層群に不整合に重なる大阪層群は今から300万年〜20万万年前の地層 です。三木市付近に分布する大阪層群は明石累層と呼ばれ、流紋岩や石英斑岩が著しく風化を受けてボロボロになっていることから、三木クサ リ礫層と呼ばれ、大阪層群のなかでは最下部の地層とされています。三木礫層の最上部は流紋岩や石英斑岩等の礫が著しく風化を受け、ギブサ イトと呼ばれている風化生成物になっており、当時の気候が亜熱帯的気候であったことをうかがわせます。また、土壌もラテライト化しており アルミニウムの含有量が非常に高いものです。この地層の中部にはハロイサイトと呼ばれる粘土鉱物(製紙に使う)や、典型的なクサリ礫が見 られます。 大阪層群に不整合の関係で堆積しているのが高位段丘層ですが、これについて次の章で詳しく述べます。 |