北播磨地方の接峰面図 |

三木市の全景(CG) |

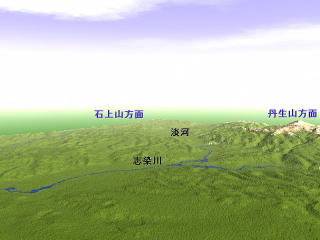

| 私たちが住んでいる東播磨北東部の地形は大きく見ると、東側に海抜高度500m程度の帝釈山系と、滝野・加西の方(北、西側)にある山々にかこまれた南西に開いた凹地状の地形になっています。これらの山地に囲まれた低い台地状の山と、それらにへばりつくようにしてできた段丘地形からできています。(図1、2参照) 段丘より一段低いところに現在の市街地や田畑がある沖積平野が広がっています。これらの地形のひとつひとつにこの地の有史以前の歴史が刻みこまれているのです。 今から2000万年〜200万年前、この地は湖や河川,湖沼が広がる湿地帯でした。これらの湿地帯で作られた地層が、現在の東播磨北東部の大部分を占めている台地状の山々を作っているのです。三木市,小野市,加東市の旧市街地を作る面はこれらの台地を昔の加古川や美嚢川が削りとってできた河原の跡です。 台地状の山は三木市細川町原坂の石上山付近の海抜高度が224mありますが、西側にいくにつれて低くなり、加古川沿い南西部の台地では海抜高度60mぐらいになっています。昔はこの台地の面はほぼ同じぐらいの高さだったのですが、帝釈山系の東側にある六甲山ができる時、六甲山の上昇運動に伴い、この地の土地の隆起量は東側ほど大きかったため東側の海抜高度が高くなりました。この地殻変動を総称して六甲変動と呼んでいます。長い間の六甲変動によって土地が少しずつ隆起し、湖や浅い海に堆積していた地層が地表面に現れ、さらに流水によって侵食を受け、現在のような地形ができあがったのです。 |